コラム– category –

-

略史①【其の十三】

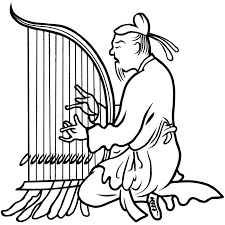

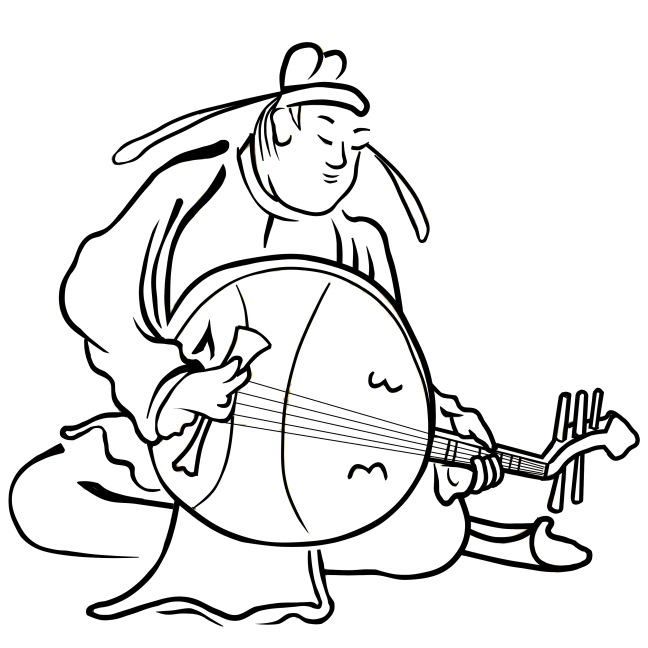

ここで、日本での雅楽の歴史について触れてみます。 楽舞に関する最古の記録は、五世紀中頃の允恭天皇の崩御に際して、新羅(朝鮮半島)から楽人が来た。 という日本書記の記事です。 次に、欽明の四人が五経博士、僧、易博士たちと共に渡来した記事が見え... -

伎楽について②【其の十二】

宮内庁楽部の上家は竜笛の他に伎楽笛方として伎楽の笛を相伝し東大寺興福寺仏生会の伎楽に奉仕していた。 差し支えた時は芝家に依頼しており、明治二年の最後の伎楽には、芝葛鎮が興福寺にて奏し、その後、伎楽笛譜が伝わっているという。 今回、芝祐靖氏... -

伎楽について①【其の十一】

以前に、伎楽(妓楽=呉歌舞)について少し記しました。 今回、もう少し詳しく書いてみます。 「昭和五十五年十月十七日、東大寺大仏殿前庭は五色の幕でおおわれ、金色の鴟尾が続く。かつて異国の調べにのり、目もあやな衣ころもをなびかせ、天平人の目を... -

神社の祭典【其の十】

祭典の奏楽の話のついでに、神社の祭典奏楽にも触れてみましょう。 童謡「村祭り」に“村の鎮守の神様”とういう歌詞が出てきますが、これは村社=氏神様のことです。 旧官幣大社(出雲大社、春日大社など)の大きな神社の祭礼などは、なかなか見る事はでき... -

世界に通用する美とは【山田潤史②】

時間にしてわずか10分。 コレクションのショーは大団円を迎えました。 こんな機会は滅多にないと、ショーの観覧を終えた私は厚かましくもほんの少し前まで美しいモデル達の歩いていたランウェイに踏み入れたのです。 怒られまいかとヒヤヒヤしましたが、み... -

祭典の奏楽【其の九】

さて、祭典の話に戻ります。 教会によって多少の違いはありますが、まず開扉から始まります。 そして献饌。 あらためて会長以下おつとめ奉仕者が参進して祭儀が始まります。 雅楽が演奏され、祭主が親神様、教祖、祖霊様を参拝。 参列者は祭主に合わせて参... -

大嘗祭【其の八】

ところで、令和になって八ヵ月が過ぎました。 十一月十四日から十五日にかけて大嘗祭が行われました。 天皇が即位され、生涯に一度つとめられる儀式(祭典)です。 大嘗殿の右側に悠紀殿があり、双方の御殿で天皇が神様と対話をし、食事をされます。 現在... -

芸術とはなんぞや?【山田潤史①】

6年前、私はフランス、パリに行きました。 パリ・コレクションを観覧する機会に恵まれたからです。 初めてのヨーロッパ、それも芸術の都パリで、その最高峰たるパリ・コレクションです。 これはパリに行けば、あるいは住んでいれば誰でも観覧できるわけで... -

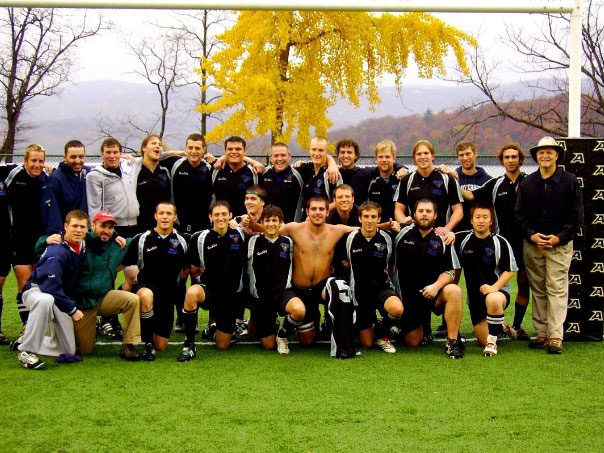

アメリカンスクールライフ【永尾篤夫②】

オーストラリアで高校生活を送った私が次に向かった先はアメリカの最北東メイン州。 オーストラリアとは真逆の気候で、冬場は辺り一面雪に覆われ、気温もマイナス10度を前後する、絵に描いたような雪国でした。 初めてメイン州の空港を出た時、辺り一面雪... -

オーストラリアンスクールライフ【永尾篤夫①】

シドニー、メルボルンに続くオーストラリア第3の都市ブリスベン。 私は高校3年間をここで過ごしました。 初めてオーストラリアに着いて空港を出ると、突き抜けるような青さの空と穏やかな風が私を包んでくれたのを今でも覚えています。 ブリスベンの近く... -

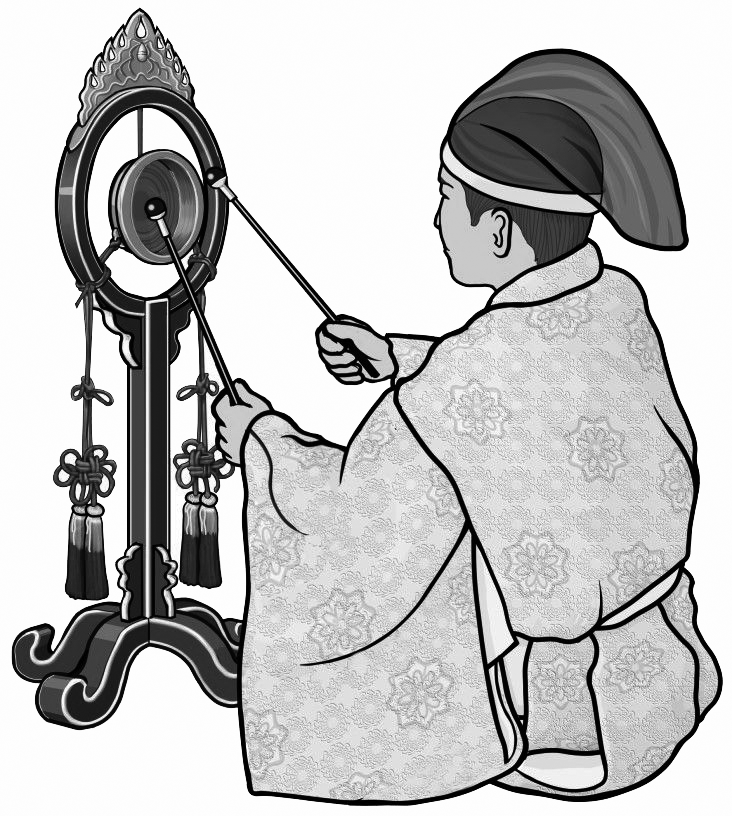

管絃音義【其の七】

また話はそれますが、江戸時代の曲亭(滝沢)馬琴の「燕石雑志」に面白いことが書かれていますので、紹介しておきましょう。 「桃太郎、鬼ヶ島は鬼門を表せり」とあります。 鬼門は北東=丑寅の方角であり、鬼たちは、丑の角を持ち、虎のふんどしをしてい... -

ご存命の教祖を感じた日【村田明彦②】

陽気な人々が暮すフィリピン、この国へ訪れた理由と心に残ったある出来事を今回は書かせて頂きたいと思います。 フィリピンに行くことになったのは、天理大学在学中に国際交流プロジェクトに参加したからです。学生だけでなく社会人の方々も一緒になって、...