雅楽の話– category –

-

名器への幻想⑧【其の五十一】

こうして書いてきたが、「名器」とはどんな楽器を指すのか結局判らない。 まず「何々天皇が某神社に祈願のため奉納した楽器」とか「何々天皇の御物」。 または「左大臣某の所持していた楽器」といったいわくのついたグループ。 つぎに「誰々が吹いていた(... -

名器への幻想⑦【其の五十】

意外に何の装飾もない素筝が弾くと良く鳴ったり、無名の何と言う事のない篳篥が音の抜けが良かったりするものである。 それが(2) のグループに属する楽器達である。 前にも書いたように、篳篥とか笛とい楽器は細工を施して美術品にすることは出来ない... -

名器への幻想⑥【其の四十九】

いつの時代にも戦禍というのは文化財を損失させる。 第二次世界大戦とその後の混乱でも、貴重な楽器類の焼失と海外流失が多々あったと聞く。 江戸時代になり、天下が統一されて戦いのない平穏な世になると、大名家が装飾品を兼ねて雅楽器を揃えるようにな... -

名器への幻想⑤【其の四十八】

(六)横笛 葉二 博雅三位の笛「朱雀門の前で終夜笛を吹く云々」の逸話の時の笛。その後宇治平等院建立の時、経蔵に納められたという。天下第一の笛である。 薄墨 源頼義の笛。駿河の久能寺に納めてあると言われる。これ等は書かれている名器のほんの一... -

名器への幻想④【其の四十七】

(一)和琴 鈴鹿…江談抄という本によれば「累代天皇の渡し物である」という。 河霧 炎上で消失したとなっている。承平という年号は七年までしかなく、また木の楽器が七〇〇年も残っていたというのも少々怪しいような気がする。 (二)筝 秋風… 延喜帝だが... -

名器への幻想③【其の四十六】

では、飛鳥の場合はどうだったのだろうか。 始めての雅楽が日本で奏されてから200年以上過ぎた奈良時代になって、聖武天皇の天平年間(729〜749)になると「遣隋使」「遣唐使」などによって、異国文化への知識が養われてくると共に、「習ってみよう」「聞... -

名器への幻想②【其の四十五】

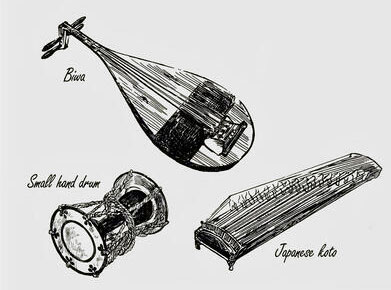

ところで、日本にも古代から「日本独特の音楽」がある。 それは「国振歌舞」などの歌と舞である。 そしてそれ等には日本独特の楽器が使われていた。 和琴である。 和琴は、「琴弾き埴輪」として知られる埴輪が出土しているように、非常に古くからあったら... -

名器への幻想①【其の四十四】

楽器には、名器と呼ばれるものがあります。 雅楽における名器とはどのようなものでしょうか。 宮内庁元主席楽長・東儀俊美師が「名器への幻想」という文章を書かれていましたので紹介します。 (1)雅楽は五世紀の中頃、新羅し、幾多の変遷を経て「日本の... -

蝉丸【其の四十一・四十二・四十三】

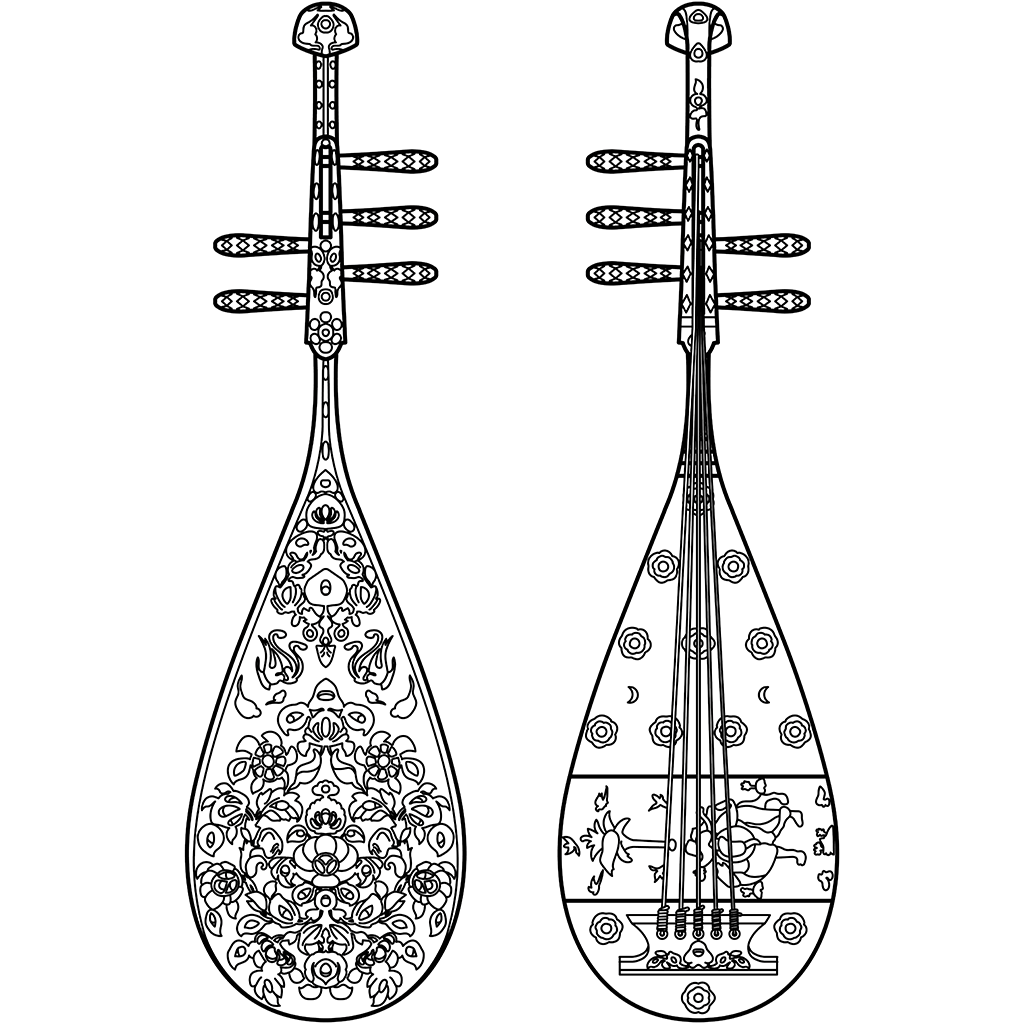

「今は昔」で始まる「今昔物語」の巻二十四の二十三話に源博雅が蟬丸法師に琵琶の秘曲「流泉」と「啄木」を習得する話が載っています。 ちょっと意訳になりますが、某紙にあったものを掲載します。 今も昔も、人が心の底から学びたいと思ったとき、その人... -

海賊丸【其の四十】

篳篥にも盗賊を改心させた物語が「古今著問集」始め多くの書物に載っています。 平安時代に、和爾という篳篥吹きが四国(土佐の神社の船遊び)から京へ船で帰る途中、安芸の国の某湊で、海賊に襲われた。 用光は楽人なので弓矢の使い方も知らない。 身ぐるみ... -

盗賊【其の三十九】

ある晩、博雅の家に四、五人の盗賊が入りました。 物音に気付いた博雅は急いで布団から身を起こすと板敷きの板をあげ、床下に潜り込みました。 奥さんや娘さんは、親戚へ行っていてその晩は留守でした。 盗賊は、誰もいないことをいいことに、手当たり次第... -

葉二(はふたつ)【其の三十八】

次も、博雅三位のエピソードで、鬼と笛を取り替えた話が「十訓抄」(鎌倉時代中期の説話集)に収められている。 博雅三位こと源博雅が、月の明るい夜、朱雀門の前で笛を吹いていた際、同じように笛を吹いている男性に出会います。 博雅は誰だろうと思いま...