雅楽の話– category –

-

雅楽から生まれた言葉①【其の二十三】

塩梅(按配) 物事の具合や様子、また程よい加減のときに用いられます。 その表現する意味は① 物事の具合や様子② 身体の具合や様子③料理の味付けの具合④物事を程好く処理した場合。 などが挙げられます。 よく、塩梅の語源は料理の塩加減から来ていると思... -

枕草子 二百七①【其の二十二】

笛は 横笛、いみじうをかし。遠うより聞ゆるがやうやう近うなりゆくもをかし。近かりつるが遥かかになりて、いとほのかに聞ゆるも、いとをかし。車にても、徒歩のやうに見えたり。 《注釈》 笛は 横笛が、とてもすばらしい。 (その音が)遠くの方から聞... -

枕草子②【其の二十・二十一】

枕草子 二〇六 弾はさうぶれん。 《注釈》 弾く楽器は 琵琶(がいちばんすばらしい)。 (その)調は、風香調。黄鐘調。蘇合の急。 (それから)鶯の囀りという曲(がよい)。 (弾く楽器では)筝の琴(という十三絃の絃楽器)が、まことに立派である。 ... -

枕草子①【其の十九】

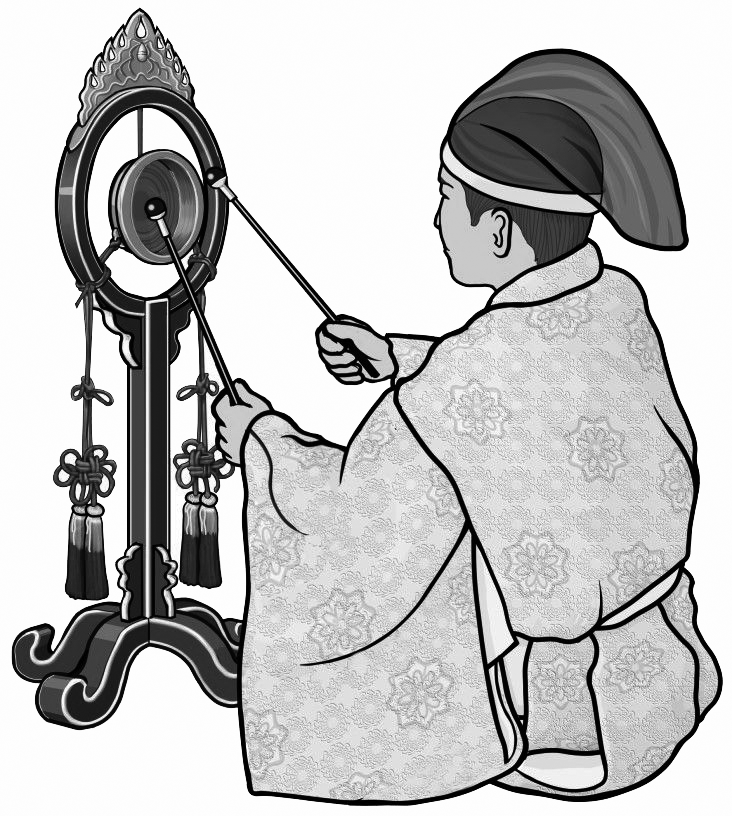

枕草子の雅楽に関した文章(旺文社 田中重太郎訳注)に注釈、それに、東儀俊美」という著書の中で書いておられる文章を紹介したいと思います。 枕草子 二〇五 舞は 駿河舞は二人して膝踏みて舞ひたる。狛がた。 《注釈》 舞は 駿河舞(がいい)。(そ... -

略史⑥【其の十八】

三方及第について、あと少し書いてみます。 「舞楽の両道大唐の物といえども断絶してはいけない。 日本で相続のことは誇りにすべきこと、禄が微にして相続なりがたきによって加増して今年より領地二千石を渡す」と加増され、この中に芸料二百石があり、上... -

略史⑤【其の十七】

応仁の乱により、都も戦渦にまきこまれ雅楽も絶滅の危機に襲われます。 楽家の人々も命の危険に晒されることになりました。 平安末期から、雅楽は法会や祭礼に付随して厳島神社や鶴岡八幡宮などで奏楽されていましたが、都を落ち延び、知る辺を頼って地方... -

略史④【其の十六】

ここで雅楽を専門職業とする楽家についても書いておかなければならないでしょう。 大同二年(807)に近衛府が形成されてきたと考えられます。 さらに、そうした人々の中に、雅楽を専門的に世襲する楽家が現れてきました。 また、神社や仏閣を中心に雅楽を... -

略史③【其の十五】

この時代、催馬楽、風俗歌などの宮廷歌謡も華やかに展開した時代でもありました。 催馬楽は地方の民謡などが宮廷に取り入れられ、大陸伝来の音楽様式に準じて編曲されたもので、「梅枝」「総角」「東屋」などの源氏物語の巻名は催馬楽の曲名からきています... -

略史②【其の十四】

先述の尾張浜主天皇の御前で百十三歳の高齢でもって「和風長寿楽」を舞った、という記録が残っている。 この尾張浜主は熱田神宮の伶人で、当神社には尾張浜主愛用の琵琶が残っているようだ。 また、大戸清上は清上楽などを作曲している。 この頃からわが国... -

略史①【其の十三】

ここで、日本での雅楽の歴史について触れてみます。 楽舞に関する最古の記録は、五世紀中頃の允恭天皇の崩御に際して、新羅(朝鮮半島)から楽人が来た。 という日本書記の記事です。 次に、欽明の四人が五経博士、僧、易博士たちと共に渡来した記事が見え... -

伎楽について②【其の十二】

宮内庁楽部の上家は竜笛の他に伎楽笛方として伎楽の笛を相伝し東大寺興福寺仏生会の伎楽に奉仕していた。 差し支えた時は芝家に依頼しており、明治二年の最後の伎楽には、芝葛鎮が興福寺にて奏し、その後、伎楽笛譜が伝わっているという。 今回、芝祐靖氏... -

伎楽について①【其の十一】

以前に、伎楽(妓楽=呉歌舞)について少し記しました。 今回、もう少し詳しく書いてみます。 「昭和五十五年十月十七日、東大寺大仏殿前庭は五色の幕でおおわれ、金色の鴟尾が続く。かつて異国の調べにのり、目もあやな衣ころもをなびかせ、天平人の目を...